编者按:出现突发事件或重大网络舆情时,及时发声、回应网民关切是职能部门的一道“必答题”。如何避免回应“翻车”,损害政府公信力?红网推出“如何回应网民关切”专题报道,梳理今年上半年及近期案例,为职能部门提供参考和借鉴。今天,推出上篇。

□张瑜

近日,对甘肃天水市麦积区褐石培心幼儿园幼儿血铅异常问题,天水市发布情况通报后,社会质疑声反而越来越多。最新消息是,甘肃省成立省委、省政府调查组,提级调查。

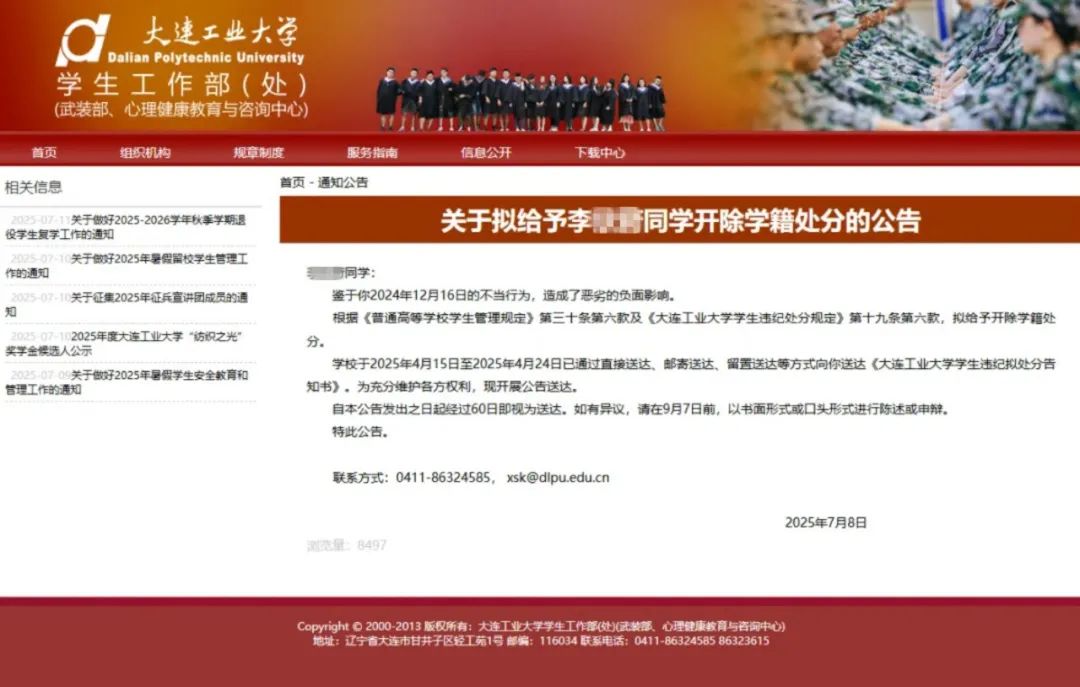

无独有偶。大连工业大学以“与外国人不正当交往,有损国格、校誉”为由,拟开除一名女大学生而发布公告,也在这两天引发轩然大波。

▲大连工业大学学生工作部(处)网站截图。

突发舆情出现之后,政府部门的通报,往往承载着多重期待,比如还原真相、澄清谣言,比如定分止争、抚慰人心等等,但现实中,部分官方通报却没有达成这些目标,有的不仅未平息舆情之火,反而“火上浇油”,引发“二次舆情”。

前车之鉴,后事之师。红网舆情中心在详细梳理案例之后,作了归纳。

一、“姗姗来迟”型

舆情应对,“快”是基本共识。但时下,仍有一些地方反其道而行:质疑声一浪高过一浪,舆情发酵已数日,官方通报才缓缓“现身”。

比如,去年7月,清华学子马某实名举报江苏一工业园区的商务局局长涉嫌“4宗罪”,引发舆论高度关注。然而,当地时隔6天才发出第一份通报。

应看到,官方回应如果明显滞后,哪怕最终“到场”,舆论场中的质疑也早已积聚成势。“官方回应为何迟到”难免被继续追问,同时,大众也会以更严格的视角审视通报本身,难以包容任何细节上的疏漏。

▲政府对于公共事件进行及时准确的信息公开,才能及时辟谣。(图源:新华社)

现实中,有些地方出于既往的“成功经验”认为,拖延得越久,舆情就能被新热点冲淡,可以曲线“灭火”。

但需要指出的是,不直面和解决问题,舆情就有“复燃”的可能。类似“扬汤止沸”的舆情应对思维一旦固化,相当于给自己埋下了一颗“定时炸弹”。该付出的代价,到时一分都不会少,甚至还会成倍增长。

二、“缺臂少腿”型

如同合格的新闻稿件必须包含应有的基本要素,在信息披露上,职能部门同样应将事情讲完整。遗憾的是,部分官方通报,仍以“缺臂少腿”的面貌示人。

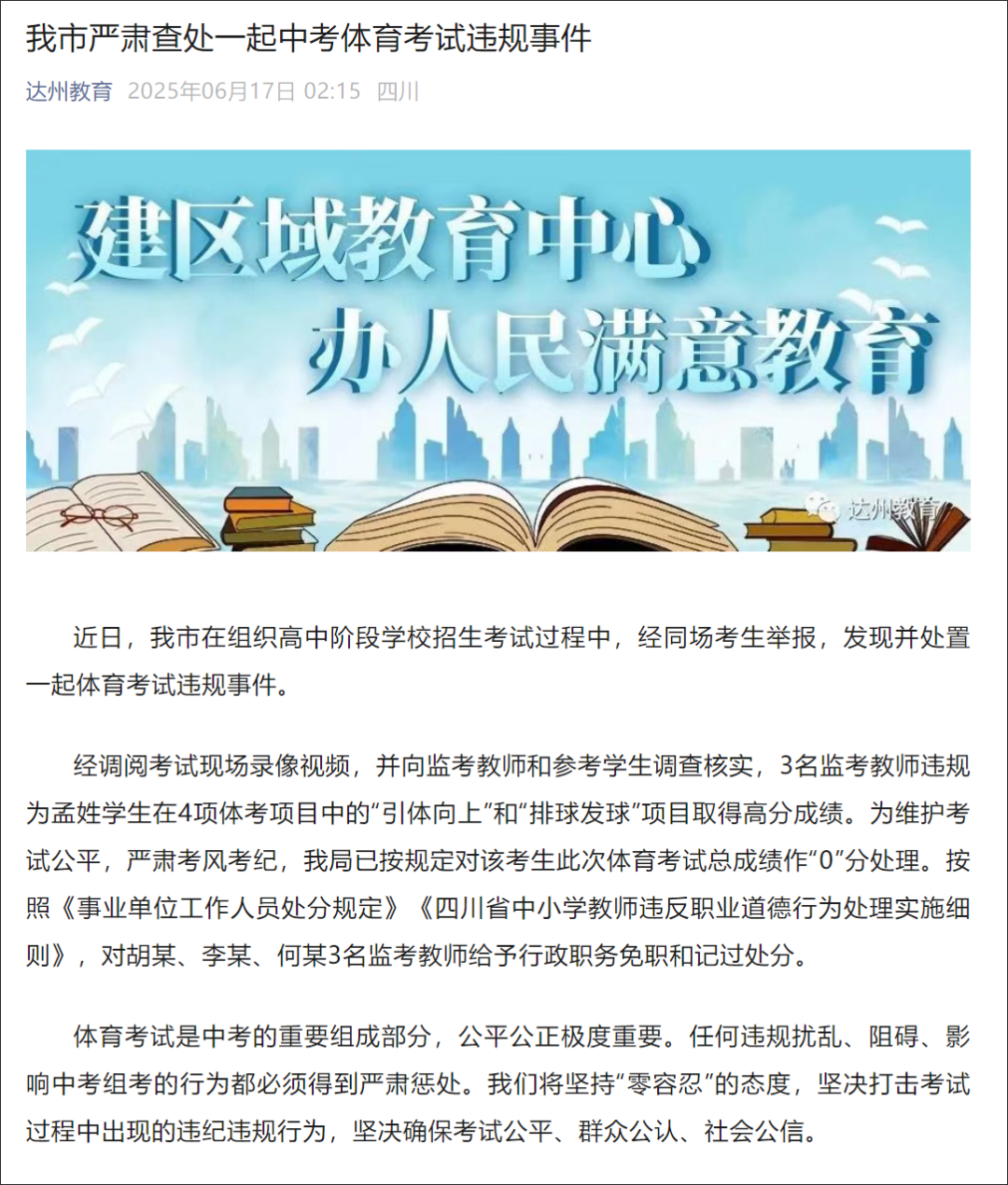

近期的一则案例是,上月,四川达州曝出3名监考老师帮1名中考生在体育考试中作弊。当地教育部门很快发布了通报,但3名老师为何帮考生作弊,通报全文并无交代。也因此,通报中的“严肃查处”被网友质疑为“流于表态”。

▲“达州教育”微信号截图。

基础要素信息的缺失,属于很容易规避的低级“失误”。官方通报出现此类“疏漏”,往往会被解读为“刻意回避”。从沟通姿态上看,传递出的是一种傲慢、生硬的信号。舆论产生质疑,也就是必然的结果了。

三、“交差应付”型

有一些通报,在基础要素上无明显遗漏,但整体信息量极为有限,即“不管你想听多少,我只说这么多”,给人以交差应付之感。用网友调侃的话说就是:“听君一席话,如听一席话。”

有媒体曾刊文指出,这类通报“多是就最基本情况作说明,最低限度交代事实、定性、处理结果及有关意见等,即使遇到复杂事件,持续通报也是惜墨如金、简单陈述”。

诚如该文进一步的分析,“如此内容供给,对解答公众疑问来说,无异于杯水车薪。特别是公众经历较长等待后,迎来三言两语的通报,往往被视为敷衍了事,甚至引发更大质疑与舆情反弹。”

对比来看,当有的官方通报在字句上“能省则省”时,有的官方通报则以“图文并茂”式的详尽回应,赢得了广大网友的信服和赞许。

▲5月22日,海南海口警方发布警情通报中的图片。

今年5月,海南海口公安对“宝马车拖行虐猫”传言进行了辟谣,通报中除了使用文字,还附上了关键监控截图,明确标注了时间节点,并通过红圈、箭头等视觉符号突出重点信息,详细、清晰、直观地还原了事实真相。

其实,大众对信息的接受,往往不仅依赖理性分析,也受到直观感受的影响。一份信息量充足甚至图文并茂的通报,即便公众尚未深入阅读,也往往会在第一时间产生“官方在认真回应”的感觉。

当然,并不是说官方通报都得写成“大块头”,但回应公众关注度较高、比较复杂的事件时,“宜细不宜粗”应成为基本准则。至少,要做到详略得当,确保大众关注的焦点得到深入回应,确保重要信息“说清、说透”,而非止步于“说了”。

四、“论证乏力”型

现实中,一些官方通报披露了较多信息,但却未能有力地支撑结论,说服力因而大打折扣。

上月,“工人徒手掰断钢筋”的视频在网络平台传播。涉事地河北省霸州市住建局发布通报称,“情况不属实”。

纵观整份通报,官方作此判断的主要依据是,此前已两次对该项目楼盘钢筋进行了抽样送检,结果均合格。

然而,抽检毕竟具有一定概率与局限性。涉事工人手掰的钢筋,是否包含在此前抽检批次中,官方并未明确说明。通报的结论受到质疑,并没有发挥一锤定音的效果。

公信力建立于严谨之上。在“摆事实、下结论”类的官方通报中,是否构建缜密、闭环的逻辑链条,决定了通报是否具有定分止争的作用。否则,即使说了很多,也可能“等于没说”,甚至“越说越乱”。

这就需要相关部门与人员提升工作能力,特别是论证意识、逻辑水平。另一方面,不妨积极向外借力,在作出结论、发布通报之前,引入专业力量协同调查、审核,确保结论立得住、立得稳。

五、“大事化小”型

官方通报常常涉及对事实的描述。一般而言,“夸张夸大”的情况并不常有,但“大事化小”者却不时可见。

去年12月,山西女硕士卜某走失多年被找回一事引发广泛关注。当地最初发布的通报中称,卜某2011年5月从家中走失,“后被和顺县青城镇居民张某收留”。然而,“收留”一词招致质疑。

“法治社会,没有私下‘收留’,而且一‘收留’就是13年的道理。”有媒体这样评论。

▲亲人欢迎卜女士回家。(图源:红星新闻)

官方通报代表着权威,事实描述须客观准确。有的地方试图通过“技术性表达”淡化或模糊问题的严重程度,想大事化小,避免舆情热度走高。然而,众目睽睽之下,越是重大事件,这种“小算盘”就越难打响,很难不被大众察觉。

“实事求是”这四个字,任何时候都不能忘。

六、“情感冷漠”型

官方通报通常以理性、克制为特征,但在一些通报中,这种“理性”异化为对自身政绩的过度强调,字里行间难觅对“人”的关怀,情感上表现为冷漠。

早年,宁波江北爆炸案发生后,当地发布的通报共243字,其中220字着墨于各级领导的重视。对此,有央媒直言,官方通报应少一些官腔,多一点“人话”。

类似案例,并未绝迹。去年10月,针对“女子手脚被捆绑,疑被侵害致死”一案,内蒙古警方在抓获犯罪嫌疑人后发布了通报。全文点名道姓,用了大篇幅去呈现多位领导的指挥部署。网友质疑“有点像开表彰大会”。

▲侧耳倾听民声,才能找到民众关切,做到有力回应。(图源:新华社)

官方通报作为政府发声的载体,自然应体现出对民众的关怀。在涉及人身伤害、公共安全或群众受困等类型的突发事件中,无论是当事人还是大众,他们的情绪也需得到回应与抚慰。对于职能部门来说,向通报中注入情感温度,也有利于与大众共情、共鸣,增强通报的感染力与引导力。

那些目中无“人”的通报,自然会被大众所反感,成为疏离政民关系的“钉子”。

七、“虎头蛇尾”型

“一些地方通报工作虎头蛇尾,甚至是有始无终。”今年2月,北京一家媒体刊文谈到了这一现象。

的确,舆情刚发生时,一些地方回应迅速,官方通报也挑不出毛病。该查清的查清了,该说的也说清了,该处置的也都表示要处置。但是,后续结果如何,有的却查无下文。

两年前,“鼠头鸭脖”事件曾引发网民关注。按照官方通报,南昌高新区市场监督管理局昌东分局及其责任人,也被列入了“下一步”严肃处理的对象。然而,当时“指鼠为鸭”的江局长是否被处分,公众一直不得而知。今年4月,“江局长”因疑似升职再度引发关注。然而,他到底受到了什么处分,至今仍然没有明确答案。

回应不彻底、问责无回音,可能会使前期努力功亏一篑。公众一旦发现“雷声大、雨点小”,通报公信力将严重受损。长远看,通报不是一时“止血”的工具,而应是透明、完整、可复查的公共档案。善始善终,方能赢得真正信任。

结语:

见不贤而自省。总体而言,从“何时说”“说什么”“怎么说”“说之后”四个维度来看,官方通报在发布时间上应讲究时效;在内容上应做到完整、详实,力求严谨、精准,并注重体现人文关怀;通报发布后,更要将已作出的公开承诺、处置决定落到实处,做到言行一致。

当然,本文的梳理,未必面面俱到,但有一点始终应当强调:政府对公共事件展开调查、发布通报,是为了满足公众的知情权,同时也是树立公信力的平台,特别是面对网友质疑时,官方通报更应架起政府与公众之间的信任桥梁。只有这样,才能防止政府公信力受损,避免掉入“塔西佗陷阱”。

每一位执笔者,每一个部门,都应明晰肩上的担子,应能称量出一纸官方通报的重量。

来源:红网

作者:张瑜

编辑:罗倩

本文为红网舆情频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://yuqing.rednet.cn/content/646941/59/15127159.html

时刻新闻

时刻新闻